2025年8月29日(金)_日帰り_1回目_【登頂】

皆様は日本で一番標高が高い山をご存知でしょうか?愚問失礼致しました。日本国民にこんな質問をすると、大抵引っ掛け問題として警戒すること間違い無しでしょう。それぐらい一般常識でございます。・・・が!実は昔は、日本一高い山=富士山では無かったそうなのです。八ヶ岳山麓には、「山の背比べ」といった民話があります。

その民話とは、はるか昔に自分が日本で一番高い山だと信じていた「富士山」と「八ヶ岳」が背比べをすることになり、勝負は「八ヶ岳」の方が勝利!負けた富士山は、八ヶ岳を叩くと、八ヶ岳は八つに割れ、富士山よりも背が低くなってしまった。そんなお話です。民話でのお話だと思っていたら、なんと実際に過去日本一位の標高を誇っていた可能性が高く、最近の研究でも民話が正しいと証明され始めているみたいです。そんな八ヶ岳ですが、山梨県と長野県に跨り、南北約30kmにもなる連峰を築いております。その約30kmの連峰が「夏沢峠(なつさわとうげ)」を境界線として、蓼科山が含まれる「北八ヶ岳」と、日本百名山の赤岳は含まれる「南八ヶ岳」に分断されます。

今回は「北八ヶ岳」に含まれる蓼科山に登ってきましたので、詳細については後ほど!「南八ヶ岳」については、後日登山する予定なのでお楽しみに!!北八ヶ岳に属する「蓼科山」に関する登山レポです!最後まで見て頂けたら嬉しいです!!!

Contents

蓼科山基本情報

・山 名:蓼科山 (たてしなやま)

・別 名:諏訪富士

・標 高:2,531m (場所によっては2,530mと記載されていたりします)

・所在地:長野県茅野市・北佐久郡立科町

・分 類:日本百名山、新・花の百名山

・特 徴:八ヶ岳連峰の北端に位置する成層火山であり、比較的新しい13万年前以降に誕生したとされる。コニーデと呼ばれる台地状の火山に、円錐形のトロイデを重ねた複式火山。針葉樹林帯が帯状に枯れる縞枯れ現象が、南西斜面のみで観測される。

晩夏の「蓼科山」_2025 / ぼいどさんの蓼科山の活動データ | YAMAP / ヤマップ

八ヶ岳(やつがたけ)連峰について

山梨県と長野県にまたがる南北30kmほど連なる八ヶ岳連峰。南北に30kmほどあり、北八ヶ岳と南八ヶ岳の2つに分かれています。北八ヶ岳と南八ヶ岳は、「夏沢峠」を境としています。北八ヶ岳は、なだらかな樹林帯が広がっており、苔の森が特徴です。対して南八ヶ岳は、天を切り裂くような鋭い岩稜が連なっています。

北八ヶ岳は、蓼科山(2,531m)と天狗岳(2,646m)、根石岳(2,603m)が森林限界を超えており、その他の山々はピーク含めて苔の楽園と針葉樹林が広がる森です。双子池や雨池、白駒池などの池も多く、ピークハントを行わない森林浴も楽しめます。また、北八ヶ岳ロープウェイもあり、八ヶ岳の北端に位置する北横岳と縞枯山の間に架かり、山麓駅(1,771m)から山頂駅(2,237m)までの高低差466mを約7分で登ることが可能です。これらの理由から、北八ヶ岳は初心者に向いていると思います!

七合目登山口ルートで山頂へ

今回は、標高1,900mほどある蓼科山七合目登山口から蓼科山頂上を目指して登りました。頂上までの最短距離を行けるコースになるので、初心者の方に是非ともおすすめです。距離は往復で約5.5kmで、のぼりとくだりは約680mずつでした。ガレ場が多いコースになっているので、十分に注意を払っての登山が必要です。詳細については、次で説明します!

蓼科山七合目登山口までのアクセス

私は、今回自家用車で行きました。車もしくは、電車・バスの場合については次の通りです。

ドキドキの人生初ソロ登山へ

私は、2025年現在20代後半の三十路少し手前なんですが、ここまで人生進むと「人生初の◯◯」みたいな経験を、味わう回数が10代に比べだいぶと減りました。何歳になっても、新しいことを経験するのは、良いことだと思うので、色々挑戦したいなーと考えていました。

あれ?そう言えば意外とソロ登山したこと無いぞ・・・?

ありましたね。登山は誰かと一緒に行くものといった固定観念が、有ったのでソロ登山について考えたこともありませんでした。今まで目に入っていたはずだけと、認識されていなかったソロ登山についての情報を片っ端から集め一大決心をします。

ソロ登山始めちゃおうかな!!!

とは、言え登山を計画している2025年8月は熊による、死傷事故が多発しており、この状況で果たしてソロ登山が適正なのか悩みましたが、下記YouTubeや長野県自治体の熊目撃情報を集められるだけ集め(登山開始する前の登山口でまで)、今なら登山できる!と判断し、北八ヶ岳・苔と岩の世界が広がる蓼科山に突入しました。

「霊峰」蓼科山と蓼科神社

「霊峰」と聞くと何だが、幽霊が出そうなおどろおどろしい感じがしますが、実際には信仰の対象とされる山のことで、神体山(しんたいさん)とも呼ばれるそうです。蓼科山は、鳥居にも書いてある通り蓼科神社と密接に関わっています。蓼科神社が「霊峰」蓼科山を御神体にしており、主祭神として「高皇産霊神(たかみむすびのかみ)」を祀っています。

蓼科神社と蓼科山については、また別の機会に紹介したいと思います!

と、簡単にお話させていただきましたが、神様に近寄ることになるので、ご利益がありそうだなーと思いながら登山を開始しました。

2025年8月29日(金)8時52分登山開始

鳥居に一礼しながら入ると、まず目に飛び込んできた(若干入口からすでに感じてはいた)のが、両サイドに広がるササ畑です。

ん・・・?苔の楽園では・・・?

苔の楽園だと思っていた、私は完全に驚きましたね。あれ?聞いてた話と違うぞと。

まぁとは言え、歩き進めて行くと徐々にですが、苔が見え始めてきました。登山口から10分ほど歩くと、ササと苔のハーモニーがチラホラ見えてきます。

登山開始10分くらいで、初の看板を発見します。

ここは、馬返しと呼ばれていたんですね。このあたりから、道がきつくなり始めるために、馬を昔の人は、返し始めたのかなーなんて考えながら進んでいきます。登山開始してから、20分ほどで、久しぶりのリハビリ登山だった私の心拍数は急上昇してました。そんな中、ケルンを発見します。

疲れ始め、無心でケルンを眺める時間を過ごす・・・

だいたいこのあたりから、足元に石が増え始め、本格的なガレ場が発生してきます。だんだん歩を進めていくと、ササと苔のハーモニーから、石と苔のハーモニーへと変貌を遂げていきます。

段々と、道に転がっている石のサイズが大きくなり始め、気を付けて登っていかないと足をくじのではないかの緊張感が走る始めます。ソロ登山なので、誰も助けてくれないですしね・・・

そんなこんなしている時にある看板と呼ぶには、小さな案内を見つけます。

なるほど。やはりここは蓼科神社の境内ということかと再認識をし、登り続けます。ある程度進むと、RPGで言うところの秘密通路を発見します。

あ!ここがYouTubeで見た秘密の通路か!

登山路に、ポツンと佇んでいる「天狗の露地」看板。私の前にマダム二人組が、この看板のしたで休憩をしており、私がここを通ると話かけて来ました。この先は何があるのか?と。気分はもうドラクエの村人です。

この先は、道がわかりにくいが秘密の道があり、絶景が広がっているはずです。

近年見知らぬ誰かに話しかけられることが皆無になってしまっていたので、逆に新鮮でした。マダム二人組と一緒に、トトロの木のトンネルよろしく、中腰になりながらくぐり抜けていきます。

振り返ってみると、まぁまぁ道なんてなさそうに見えますよね。こんな感じで、少し頂上への最短コースを外れ、景色を堪能するのも良い経験でした。普段は時間に追われており、無駄を排除した最高効率を考えながら生活しているので、寄り道って大事だよね!って、大それたことを考えてました。

天狗の露地からみた蓼科山の樹木と岩のコントラスト・・・いや!ハーモニーたるや、とても素敵でした。逆側(下側)にも、岩場が広がっていたんですが、そこまで行くと足を挫く可能性が高そうだったのと、圧倒的な日差しにより断念しました・・・もう少し気温が低かったら行ってましたね。

ちなみに、なぜ「天狗の露地」と名付けられたかですが、「天狗が腰をかけて八方を睨んでいるように見える」ことからだそうです。もっと感度を上げて、景色を眺めて行きたいと思います。

天狗の露地は、真夏の校庭のド真ん中に立っているような感覚です。

意外と岩の照り返し凄い・・・

後、本当に由来に?が浮かんでました・・・(笑)

天狗の露地を堪能し、元の登山道ルートに戻り進んで行きます。だいたいこのあたりから休憩を取る頻度が増えてました。標高の影響で気温が多少低いとは言え、まだまだ真夏の昼間・・・無理して熱中症には要注意です。

体力の低下は恐ろしいですね・・・いや元々かも・・・

少し登山道の先が騒がしくなり始め、ようやく一つ目の山小屋「蓼科山荘」に到着です。10時10分くらいに到着したので、登り始めてから1時間20分くらいのゆったりペースでした。

蓼科山荘では、10種類ほどの山バッチや、デザインのかわいい八ヶ岳連峰手ぬぐいが3種類(赤・青・緑)とかが販売していたり、缶ビール・日本酒・ポカリ・コーラなどなどの飲料水などもありました。有料トイレも使用可能で、200円現金支払でした。将軍平の野鳥情報や、花情報も山荘内部のホワイトボートに書かれていたので、休憩ついでに見てみるのもおすすめです。

日本百名山の山バッチ全部集めたいので、蓼科山荘立ち寄りは必須でした

20分ほど休憩した私に待ち受けていた景色です。もう完全に岩です。休憩直後じゃないと、気持ちが持たなかったかもしれないです。とは言えです。標準タイムでは、後30分ほどで頂上まで行けるので、最後の頑張りどころと考え歩を進めます。

5分ほど歩くと、来ました事前情報通りの鎖場です。小さい画面だと見えにくいかもしれませんが、鎖が写真だと右下から左上に向かってかかっています。ただ正直この鎖が必要かどうかで言えば、鎖を使用している人は見える範囲ではいませんでしたし、写真で見るより傾斜は少ないので安心して登っていただけたらと思います。

段々傾斜がついてきます。岩の一つ一つのサイズが大きくなってきました。

頂上までのラストスパート!最後まで心臓がもつのか・・・

標高の影響なのか、シンプルに疲労の影響なのか、鼓動が早くなっていきやすくなっており、少し休んで少し進んでの繰り返しで、頂上を目指して行きます。

ずっと前だけを見て岩場を上がってきましたが、ここでようやく樹木の高さが低くなっているように感じ、後ろを振り返ればそこには、この青空が広がっていました。先程まで自分が居た蓼科山荘が見え、短時間でここまで上がって来たのかと充実感を感じ始めていました。

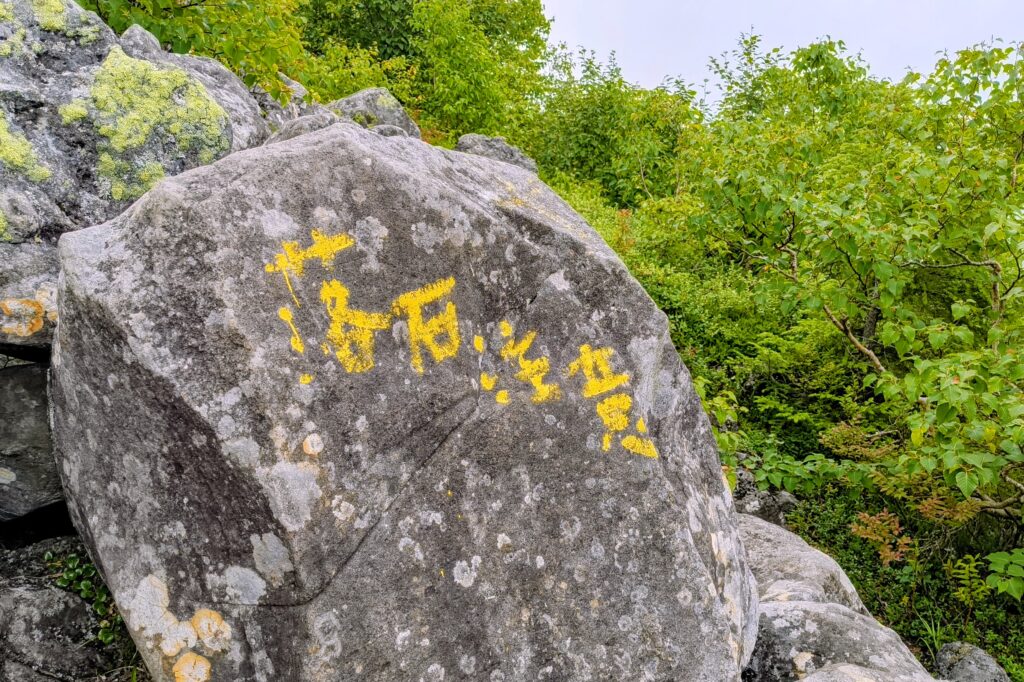

最後の岩場を登っていると、岩に黄色のペンキでルートが書いてあることに気が付きます。

「落石注意」の岩を発見しましたが、「落」の字のペンキのタレ具合が、赤字で書かれていたら完全にホラーテイストです。そんなこんなで登り続けていましたが、ここで写真は撮っていないのですが、一つ危なかった話をさせてください。ここの岩場ですが、登りルートと下りルートが同じで、譲り合って進むんですが、私が登っている時に、「落石注意」の奥に有った「✕」マークのところから、下りの人が降りようとしてました。私がたまたまこの「落石注意」岩を撮影していて、気がついたので、声をかけまして事なきを得ましたが、結構危ないです。私も滑落に巻き込まれる可能性もありました。皆さんも、登るときには周囲への警戒は怠らないようにしていただければと思います。

岩場を登り切ると、そこに現れるのは「蓼科山頂ヒュッテ」です!素敵なキャッチコピーのヒュッテで、「ようこそ。心のふるさと蓼科山頂ヒュッテへ。」蓼科山荘とは、少し販売している山バッチの種類が異なり、ここでも追加で1つ良き山バッチを購入しました!後はオリジナルの「オコジョ手ぬぐい」も、購入させて頂きました。購入の決済は、クレジットカードとQRコードが使用可能でした。現金のみでの支払いだと思っていたので、結構事前に購入品を厳選しておりましたが、クレジットカード使用可能の一言で完全に歯止め聞かなくなりました・・・(笑)8,000くらい使用しました・・・(笑)他の登山客の方が、ちゃんぽんを食べていて凄い羨ましかったです・・・私は、食べてからすぐに運動すると、すぐにお腹痛くなっちゃうので、本当羨ましい・・・ぜひ、宿泊して食べてみたいです!!

いやー!今どきの山小屋は、電子決済可能なんですね!素敵です!

そんなこんなで、蓼科山頂ヒュッテを超えると、山頂に続くガレ場が現れます。山頂ヒュッテの名の通り、本当に山頂付近でした。

蓼科山山頂に登頂です!標高は、2,530.7mでした。今まで登山してきた山々とは異なり、剣ヶ峰は無く、本当に広い山頂でした。その中でも若干の起伏があり、山頂の中心地に行けば行くほど、低くなっていくすり鉢状の山頂でした。なんとなく、ここが昔の噴火口跡なのかなと、思いを馳せてみましたが、真相は確認してません・・・(笑)

すり鉢状の山頂の、ほぼ中心にあった蓼科神社奥宮の石祠があります。最初にお話していた霊峰蓼科山たる所以が、この奥宮なのかなと。今からざっくり1,150年前の878年に、朝廷から山岳神として認められ、その後現代まで信仰が続いております。1,000年以上の歴史は、浪漫が隠しきれないですね。838年と言えば、呪術全盛の平安時代です。連綿と受け継がれた歴史と文化は、やはり直接現地に行ってみたいと感じられないので、これだけでも登った価値がありました。

曇天でガスが凄かったですが、奥宮のおかげでガスってても、

それはそれで神秘的に感じれました。

蓼科神社奥宮で、お参りした後は、休憩も兼ねて山頂を歩きまわりました。その中で発見した、またもやケルンです。どこでも積み上がってますね。

山頂付近に、咲いていたガンコウラン(岩高蘭)です。グーグル画像検索で、植物同定をしましたが、おそらく正しいかと・・・!鳥類の食べ物になりつつ、人もジャムにしたりして食べるみたいです。

植物の同定作業は、大学生以来でした!

展望案内盤が、人工的な段の上にあり、晴れた日には展望がかなり良さそうです。(私の行った日はガスって、ほぼ何も見えなかったんですが・・・)蓼科山の山頂からは、日本百名山が最大40座見えるそうです。特に南アルプスや北アルプスが、良く見えるみたいなので、今度は景色リベンジできたら嬉しいです。

山頂は結構風が強かったのですが、意外と背丈のある樹木が生えていました。種類までは、確認できていません。(疲れて、それどころでは無かったです・・・笑)

そんなこんなで、約1時間山頂を歩きつつ、休憩しつつで体力もある程度回復したので、そろそろ下山を開始します!!

山頂を下る時は、いつでも名残惜しいものですね・・・

登りのラストスパートだった、岩場から下り始めます。自分が登りの時に、あわやの場面を見ていたので、普段よりも身が引き締まる思いで慎重に、3点支持を行いながら進みます。

蓼科山を代表するスギゴケの一種です。スギゴケは、蓼科山のいたるところに、群生していて一番印象に残っている苔でした!!今回は見つけられませんでしたが、ヒカリゴケは見つけてみたいなぁと思っています。

下りのガレ場は、本当に足挫きそうだし、コケたり、滑ったりしそうで本当に嫌ですね・・・実際、今回私4回滑ってます。過去最低のすべり具合です。気をつけても滑るので、根本的な技術が不足しているか、道具が消耗しているのか、次の登山までに見定めと対策が必要ですね。

過去最低のすべり具合って、言葉だけ聞くとお笑い芸人みたいですね(笑)

ガレ場にだけ注意していると、倒れかけの木が・・・これは下通る時にドキドキでした。

段々とマシになっていくガレ場ですが、油断は禁物です。本当4回も滑ると心が折れてくるので、皆様はご注意ください。油断大敵は、蓼科山で学びました・・・(笑)

この辺りになってくると、再び石と苔のハーモニーが味わえるようになってきます。木々の根本の苔をゆっくり見ていたかったのですが、もうここまでくると、しゃがむのが辛かったので歩きながら写真撮りながら見て行きました。

スギゴケと一緒に、色々な苔が一緒に生えていて、本当に苔の楽園の名にふさわしい山だなぁと感じました。今度行くときには、苔図鑑を持っていき、歩きながら植物の同定をできれば楽しそうです!

この辺りが、ガレ場の最終場面です。この辺りは、疲れで集中力が特に落ちてくるので、足を挫かないようにしながら、進んでいきます。どんどん傾斜も緩やかになって行き、歩きやすくなってます。

ゴールはもうすぐです!ラストスパート!!

登り始めの時には、馬をここで返し始めたのかなーって考えていたのが、懐かしいです。(笑)この写真撮影したのが、14時06分でした。結構のんびり歩いていましたが、下山にはちょうど良いペースです!

最初に面食らった一面のササです。この周辺になると、苔を見なくなり苔の楽園の終わりを感じます。

「鳥獣保護区」の看板がありました。緑の中で、赤い看板はやはり目立ちますね。鳥獣と共生をしていくためにも、鳥獣保護区は大切ですね!

この時期は、本当に熊の目撃情報が多かったので、鳥獣保護も大切だけど、人間保護も大切だなと、疲れた脳みそでボーっと考えてました。

ゴールです!最初に入った鳥居を通ったら、神様にお辞儀をして初のソロ登山完了です!!

ここまで読んで頂きありがとうございます!お疲れ様でした!!

蓼科山はこんな人におすすめ

蓼科山を実際に登ってみて感じた、蓼科山をおすすめしたい人と、おすすめ理由について、ご紹介したいと思います!

日本百名山ハイカーと新・花の百名山ハイカー

・私のように、「日本百名山」や「新・花の百名山」を踏破したい人や、興味がある人。正直私がおすすめしたくても、いつかは行くかとは思いますが・・・(笑)

山頂からの絶景を楽しみたい人

・山頂の眺望を楽しみたい人にもおすすめです!今回は私は、ガスっていたのであまり見えていませんが、天気が良いと日本百名山のうち、最大40座を視界に捉えることが可能な展望です。

苔・自然が好きな人

・北八ヶ岳らしい苔むした森、針葉樹林、しっとりとした空気など、「森林浴」が堪能できます。また八ヶ岳連峰全域には、動植物がたくさん生息しているので、自然を最大限満喫することが可能です!

アクセス重視な人

・アクセス重視な人に、蓼科山を是非ともおすすめしたいです。今回使用した蓼科山七合目登山口は、車で行きやすく登山口のすぐ近くに駐車場があるため、登山に対してのアクセスがとても良好です。

あとがき

今回の登山では2つの初めてがありました。1つ目は、ソロ登山。2つ目は、記事を書く前提で登山したことです。このブログを開始してから、色々忙しく山に登れていませんでした。そんな中で、記事を書いていたので、過去の写真と記録、記憶から思い出しながらの作業になっていました。自分が好きな箇所だけを少しだけ撮影するのみだったので、内容的に薄味だなと自分で感じていました。今回の記事では、薄味を解消できたかと思います。(逆に一気に文字数が増えてしまいましたが・・・)今後行く登山では、これぐらい常に記事を書くことができれば良いなと考えていますので、ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。

また、今回は「新・花の百名山」としての蓼科山は、味わえていません。「オヤマリンドウ」・「ヤナギラン」・「ワダソウ」の開花時期とズレていたためです。こればっかりはしょうがないですね…次回の開花時期を狙っていってみたいと思います。

晩夏の「蓼科山」_2025 / ぼいどさんの蓼科山の活動データ | YAMAP / ヤマップ

コメント